小児看護学|看護師国家試験問題|1問〜20問

第107回国家試験 午前52

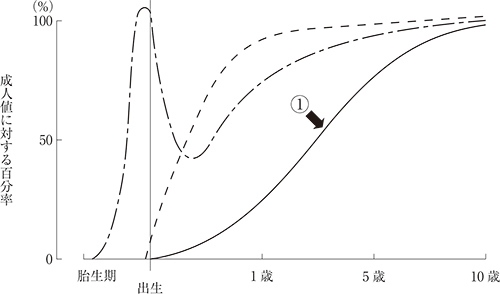

胎生期から小児期の血清免疫グロブリン濃度の年齢による変動を図に示す。①が示しているのはどれか。

第104回国家試験 午後104

次の文を読み〔午後問題103〕、〔午後問題104〕、〔午後問題105〕の問いに答えよ。

Aちゃん(10歳、女児)は、両親と3人で暮らしている。発熱と顔色不良とを主訴に受診し入院した。血液検査データは、Hb7.5g/dL、白血球75,000/μL、血小板4万/μLであった。骨髄検査の結果、急性リンパ性白血病と診断された。医師が両親とAちゃんに対し、病名と今後の抗癌薬治療および入院期間について説明した。両親はショックを受けていたが現実を受け止め、今後の治療や入院生活について質問し、経済的な不安を訴えた。

〔午後問題104〕

Aちゃんは中心静脈カテーテルが挿入され、寛解導入療法が開始された。抗癌薬が投与された後、維持液が100mL/時間で持続点滴されている。Aちゃんは「点滴が始まってから何回もおしっこが出ている。点滴を止めてほしい」と話している。Aちゃんの訴えを受け止めた後のAちゃんに対する看護師の説明で適切なのはどれか。

第103回国家試験 午後104

次の文を読み〔午後問題103〕、〔午後問題104〕、〔午後問題105〕の問いに答えよ。

A君(8歳、男児)は、頭痛、食欲不振、全身倦怠感、肉眼的血尿および両眼瞼の浮腫を主訴に病院を受診した。1か月前に扁桃炎に罹患した以外は既往歴に特記すべきことはない。扁桃炎は抗菌薬を内服し軽快した。血液検査の結果、溶連菌感染後急性糸球体腎炎と診断されて入院した。入院時、A君は体温36.8℃、呼吸数20/分、脈拍は80/分、整で血圧132/80mmHgであった。

〔午後問題104〕

入院3日目。両眼瞼の浮腫、肉眼的血尿は続いていた。看護師がバイタルサインを測定していると、A君は「頭が痛い。気持ち悪い」と訴えた。A君は体温36.8℃、呼吸数20/分、脈拍88/分、血圧142/86mmHgであった。この状況からA君に起こりうる症状で注意するのはどれか。

第113回国家試験 午後103

次の文を読み103~105の問いに答えよ。

A君(5歳、男児)は共働きの両親と3人で暮らしている。2歳6か月で

自閉スペクトラム症と診断され、保育所と療養センターに通っている。保育所の健康診断で低身長を指摘され、受診を動められて両親と来院した。A君は特合室を走ったり診察室の扉を開けたりしていた。診察室に入ると「頑張ろう」と泣きながら叫び、恐怖心を抑えている様子だった。母親は「Aは病院が苦手で、予約接種はAの手足と体を看護師さん3人で抑えて行ってきましたが、繰り返し説明することで、抑えなくても注射ができるようになりました」と話した。

診察の結果、1週後に成長ホルモン分泌刺激試験を行うことになった。母親から「Aが血液検査でパニックを起こすのではないかと心配です」と発言があった。

103

母親への声かけで適切なのはどれか。

第106回国家試験 午前105

次の文を読み〔問題103〕、〔問題104〕、〔問題105〕の問いに答えよ。

A君(2歳6か月、男児)。両親との3人暮らし。脳性麻痺と診断され、自力で座位の保持と歩行はできず専用の車椅子を使用している。話しかけると相手の目を見て笑顔を見せ、喃語を話す。食事はきざみ食でスプーンを使うことができるが、こぼすことが多く介助が必要である。排泄、清潔および更衣は全介助が必要である。

〔問題105〕

現在、A君の母親は妊娠16週で順調に経過している。母親は「出産のときにAを預かってくれるところを探そうと思っています」と看護師に話した。父親は会社員で、毎日20時ころ帰宅する。A君の祖父母は遠方に住んでおり支援をすることができない。母親に情報提供する社会資源で最も適切なのはどれか。

第103回国家試験 午前63

若年性特発性関節炎で入院している子どもの看護で適切なのはどれか。

第107回国家試験 午前100

次の文を読み〔問題100〕、〔問題101〕、〔問題102〕の問いに答えよ。

Aちゃん(3歳、女児)は、父親(会社員)と母親(会社員)との3人暮らし。Aちゃんは、生後11か月のときに、卵による食物アレルギーと診断され、医師の指示で卵の除去食療法をしていた。保育所では卵を除去した給食が提供されている。Aちゃんは保育所の給食の時間に、隣の席の園児の卵が入ったおかずを摂取し、蕁麻疹と咳嗽が出現した。保育士に連れられて救急外来を受診した。Aちゃんは保育士に抱っこされ、「かゆい」と訴えており、咳込みがみられた。

〔問題100〕

受診時に観察する項目で優先度が高いのはどれか。

第107回国家試験 午前53

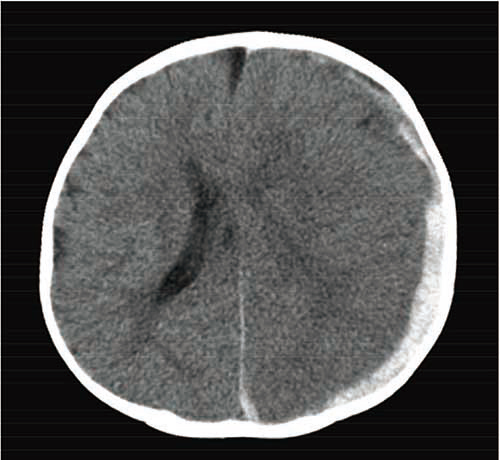

Aちゃん(生後4か月、女児)は、嘔吐とけいれんのため病院を受診した。受診時、Aちゃんは傾眠状態で、顔色不良と眼球上転がみられたため入院となった。受診時の体温は36.8℃であった。四肢は硬直し、数か所の内出血斑があった。大泉門は平坦であったが、次第に膨隆を認めるようになった。このときの頭部CTを示す。Aちゃんの所見として考えられるのはどれか。

第108回国家試験 午後55

離乳の開始で正しいのはどれか。

第103回国家試験 午前62

小児の一次救命処置において推奨される胸骨圧迫の速さ(回数)はどれか。【出題103回:JRC蘇生ガイドライン2015にあわせて改変】

第102回国家試験 午前73

子どもの遊びについて正しいのはどれか。

第112回国家試験 午後83

女子の第二次性徴に最も関与するホルモンはどれか。

第105回国家試験 午前105

次の文を読み〔問題103〕、〔問題104〕、〔問題105〕の問いに答えよ。

Aちゃん(生後5か月、女児)は、出生時、腟の後方に瘻孔があり、腸内容物が排出され、低位鎖肛と診断された。他に奇形は認められず、瘻孔は腟と尿道に交通していなかったため、体重増加を待って会陰式肛門形成術を行う予定とされていた。Aちゃんは順調に体重が増加しており、定期受診のため来院した。

〔問題105〕

術後2週、全身状態や創部の状態が安定し、肛門拡張のためのブジーが開始された。退院後もブジーを継続するため母親に指導を行うことになった。ブジーの指導で正しいのはどれか。2つ選べ。

第113回国家試験 午前103

次の文を読み103~105の問いに答えよ。

Aちゃんは出生前診断で羊水過多があり先天性食道閉鎖症の疑いを指摘されていた。在胎37週5日に帝王切開で出生、出生体重2,780g、Apgar〈アプガー〉スコア1分後8点、5分後9点である。出生後、Aちゃんは先天性食道閉鎖症と診断された。

103

出生直後のAちゃんにみられるのはどれか。

第112回国家試験 午前117

次の文を読み115-117の問に答えよ。

Aちゃん(6歳、男児)は父親(50歳、会社員)、母親(48歳)、姉(11歳)と4人で暮らしている。Duchenne〈デュシェンヌ〉型筋ジストロフィーで身体障害者手帳(肢体不自由1級)が交付されている。喀痰吸引、胃瘻による経管栄養が必要で。訪問看護を週に2回利用している。まばたきの回数で「はい」と「いいえ」の意思表示はできるが、視線や上肢の動きには誤動作もあり、構音障害もあるため家族以外では意思の判断が難しい。また、手指での細かい操作はできない。Aちゃんは次年度から姉と同じ小学校の特別支援学級に通い、通常の学級の児童と交流の予定がある。

(問題117)

Aちゃんは入学して1度も入院することなく2年生になった。Aちゃんの母親はケアに必要な物品を学校の看護師に渡す際に「Aは学校に通うようになり、お友達が増えて本当によかったと思います。それに比べて私は仕事をしていないし、Aに友達ができた喜びや日々の苦労を理解してもらえる友達がいません。Aの同級生の親には年齢が近くて話しやすい人がいません」と話した。Aちゃんの母親への提案で最も適切なのはどれか。

第114回国家試験 午後105

次の文を読み 103~105の問いに答えよ。

A君(12歳、男児)は、肥満を心配した保護者に連れられて来院した。A君と保護者は、医師から「1日の食事内容を毎日記録し、1週後に再診してください」と説明された。

既往歴と家族歴:特記すべきことはない。

生活歴:スナック菓子などの間食を好む。時間があればポータプル型のゲーム機でサッカーゲームばかりして、就寝時刻は毎晩午前0時を過ぎる。A君は、学校生活は楽しく思っているが朝起きられず遅刻して登校することが多い。

また、運動することが嫌いなため運動の習慣はない。

身体所見:身長153.0cm(標準152.4cm)、体重61.7kg(標準44.1kg)。血圧100/60mmHg。心音と呼吸音に異常はない。腹部は平坦、軟で、肝臓と脾臓を触知しない。

105

A君の保護者は「この機会に、Aの生活リズムの乱れも改善したいと思います。どんなことから始めるのが良いですか」と看護師に尋ねた。

看護師の説明で適切なのはどれか。

第101回国家試験 午前110

次の文を読み〔午前問題109〕、〔午前問題110〕、〔午前問題111〕の問いに答えよ。

Aちゃん(生後3か月)は、体重2,850gで出生した。Aちゃんは、出生直後から心雑音を認め、中等度の心室中隔欠損症と診断された。強心薬と利尿薬との内服で経過観察していた。昨日から喘鳴と哺乳力低下とがみられるようになり、心不全の治療のため入院となった。入院時、Aちゃんは体重5,050g、体温37.6℃、呼吸数52/分、発汗が著明である。チアノーゼはみられない。ミルクは約100mL/回を1日6、7回哺乳している。

〔午前問題110〕

Aちゃんの看護計画で適切なのはどれか。

第110回国家試験 午前103

次の文を読み 103~105の問いに答えよ。

A君(7歳、男児)は、サッカークラブに所属している。本日、練習中に転倒して右腕を地面についた後、肘周囲に腫れと強い痛みが生じため、父親と緊急外来を受診した。

エックス線撮影の結果、 右側の上腕骨顆上骨折と発断され、非観血的整復とギブス固定が行われることになった。A君は不安な表情で父親と処置室の前で待っている。

問題103

ギプス固定にあたり、A君への看護師の説明で適切なのはどれか。

第105回国家試験 午後78

生後1、2か月のダウン症候群(Down)の乳児にみられる特徴はどれか。

第109回国家試験 午前105

次の文を読み103、104、105の問いに答えよ。

A君(8歳、男児、小学3年生)は、父親(40歳、会社員)と母親(38歳、主婦)との3人暮らし。 多飲と夜尿を主訴に小児科を受診した。尿糖4+のため、1型糖尿病(type 1 diabetes mellitus)の疑いで病院に紹介され、精密検査を目的に入院した。A君は身長123cm、体重27.5kg(1か月前の体重は29.5 kg)。入院時のバイタルサインは、体温36.9℃、脈拍100/分、血圧98/42mmHg。随時血糖300mg/dL、HbA1c 9.3%、抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ〈GAD〉抗体陽性。尿糖4+、尿ケトン体3+。血液ガス分析pH 7.02であった。

問題105

A君と母親は、自己血糖測定とインスリン自己注射に関する手技を身につけて退院し、外来通院となった。退院後2か月、A君と母親が定期受診で来院した際、看護師がA君に生活の様子を尋ねたところ「学校では血糖測定もインスリン注射もやっているよ。給食は楽しみで好き嫌いなく食べているよ」と話した。母親は「帰宅時に時々手の震えや空腹感を訴え、血糖を測定すると60mg/dL台のことがあり、自分で補食を選んで食べています。なぜ日によって低血糖になることがあるのでしょうか」と話している。看護師がA君の低血糖の原因をアセスメントする際に優先して収集すべき情報はどれか。