小児看護学|看護師国家試験問題|41問〜60問

第114回国家試験 午後108

次の文を読み 106~108の問いに答えよ。

A君(5歳6か月、男児)は、二分脊椎のため、繰り返し使用できるカテーテルによる間欠的自己導尿を両親が実施している。現在、間欠的自己導尿は、保育所での実施を含めて1日6回行うよう医師が指示しており、自宅では両親が導尿している。A君は下肢の運動機能障害があるが、自分で車椅子からトイレに移動でき、指先の微細な動きもできる。

外来受診の際に母親から「地元の小学校に入学予定です。小学生になったら自分で導尿できたほうが良いと聞きました。Aも間欠的自己導尿をやってみたい、と言っています。どのように進めたらよいか分からず、焦っています」と看護師に相談があった。

108

11歳になったA君は間欠的自己導尿を自分で実施している。本日の定期受診時の尿検査で、尿蛋白+、赤血球(-)、白血球2+、尿の混濁+の所見がみられた。

受診に付き添った父親から「最近、Aは親の言うことを聞かないし、あまり口をきいてくれません。家では自立して間欠的自己導尿を行っていますが、学校でもやっているのか心配です」と発言があった。A君の水分摂取や運動の状況は以前と変わらない。

外来看護師の対応で最も適切なのはどれか。

第108回国家試験 午後104

次の文を読み103、104、105の問いに答えよ。

Aちゃん(生後10か月)は、それまで機嫌よく過ごしていたが、夕方から突然不機嫌になり、15〜20 分ごとに激しく泣いては、泣き止むことを繰り返した。Aちゃんは夕食の離乳食を食べず哺乳もしなかったが、嘔吐したため21時に保護者と救急病院を受診した。担当医師は保護者に、腸重積症が疑われるためグリセリン浣腸を行って便性を確認する、と説明した。体温は37.1℃であった。

第 104 問

Aちゃんへの腹部超音波検査の結果、腸重積症intussusceptionの診断が確定し、静脈内注射による鎮静下で高圧浣腸が行われることになった。

看護師が一連の処置の準備をするにあたり、最も重要な物品はどれか。

第112回国家試験 午前58

幼児期の心理社会的特徴はどれか。

第101回国家試験 午前113

次の文を読み〔午前問題112〕、〔午前問題113〕、〔午前問題114〕の問いに答えよ。

Aちゃん(5歳、男児)は、両親と2歳の妹と4人で暮らしている。Aちゃんは、1歳のときにてんかんと診断され、抗てんかん薬を服用していた。数日前から、失禁を伴う意識消失発作がみられるようになったため、検査と治療の目的で入院した。母親によると、抗てんかん薬を飲ませるのを忘れてしまうことがあったという。Aちゃんは、幼稚園に通っており、外で遊んだり絵本を見たりすることが好きである。知的発達の遅れはみられない。

〔午前問題113〕

入院後2日。Aちゃんは、午後1時から脳波検査の予定である。看護師は、Aちゃんが自然入眠して脳波検査が行えるよう計画していた。Aちゃんは、午前5時に自然に覚醒した。Aちゃんへの看護師の対応で適切なのはどれか。

第101回国家試験 午後83

人工乳と比べた母乳栄養の利点で誤っているのはどれか。

第102回国家試験 午前118

次の文を読み〔午前問題118〕、〔午前問題119〕、〔午前問題120〕の問いに答えよ。

Aちゃん(2歳0か月、女児)。昨日から下痢と嘔吐とを繰り返し、食事が摂れなくなったため、母親に抱かれて小児科外来を受診した。診察の結果、ウイルス性胃腸炎と診断され入院した。入院時、体温38.2℃、呼吸数36/分、心拍数136/分であった。1週前の保育所の身体計測では身長89cm、体重12.0kgであった。個室隔離とし、点滴静脈内注射による持続輸液が開始された。

〔午前問題118〕

Aちゃんの体重を測定したところ11.6kgであった。皮膚の状態は前腕をつまむとすぐもどる。尿検査のため採尿パックを貼ると黄色の尿が10mL採取された。Aちゃんは、診察と処置が行われている間、ずっと母親に抱かれて泣いており、涙で頬を濡らしていた。Aちゃんのアセスメントで正しいのはどれか。

第112回国家試験 午前57

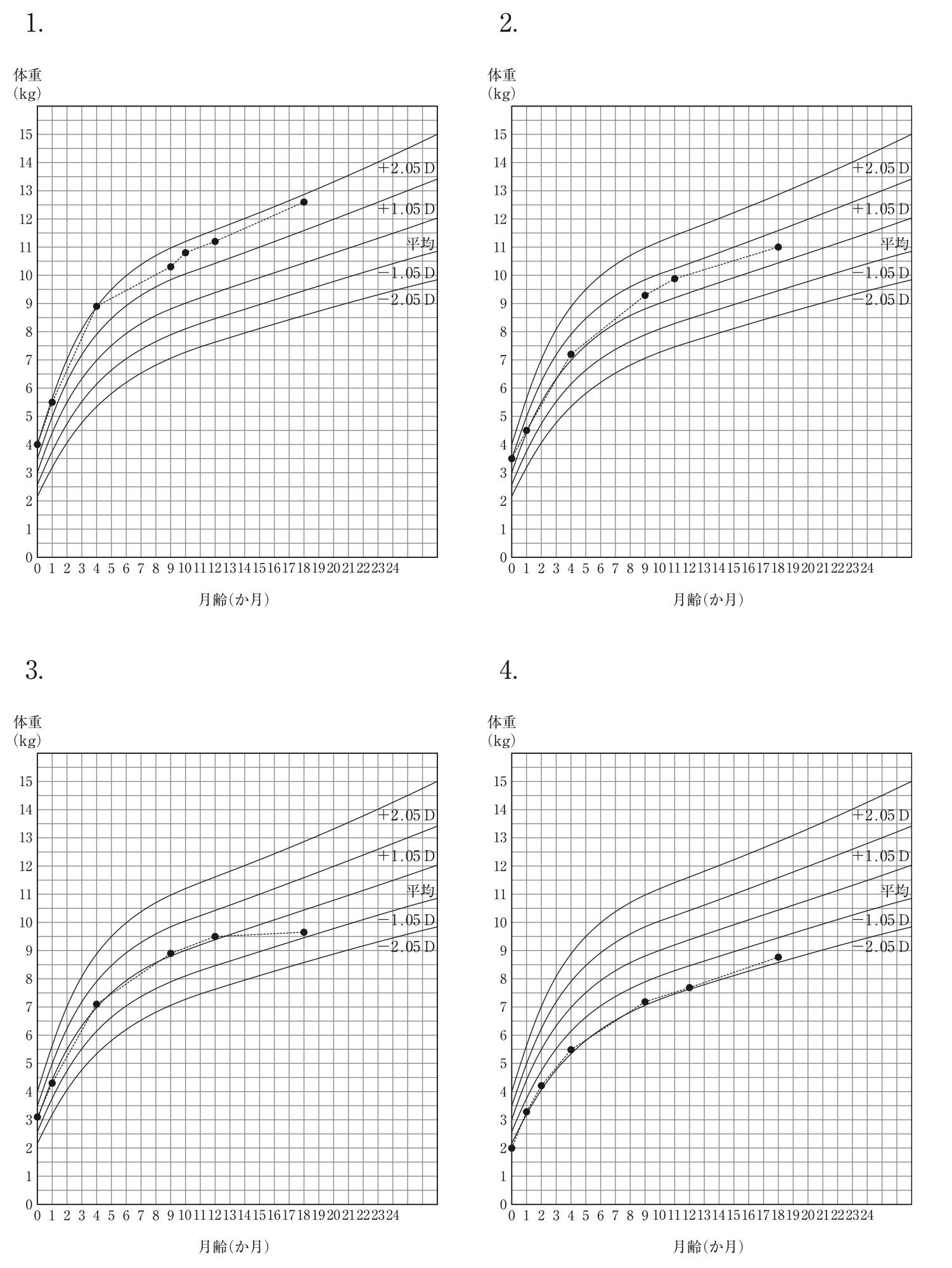

1歳6ヶ月の身体発育曲線(体重)を示す。異常が疑われるのはどれか。

第102回国家試験 午前117

次の文を読み〔午前問題115〕、〔午前問題116〕、〔午前問題117〕の問いに答えよ。

A君(8歳、男児)。公園から自転車で帰宅途中に転倒し、利き腕である右肘を強打した。疼痛と腫脹とがあり受診した。単純エックス線撮影の結果、 右上腕骨顆上骨折と診断され、治療のために入院した。

〔午前問題117〕

術後8日、上腕から手関節までギプス固定を行った。術後10日に退院し、5週後に外来で抜釘術を行う予定である。退院指導で適切なのはどれか。

第109回国家試験 午前104

次の文を読み103、104、105の問いに答えよ。

A君(8歳、男児、小学3年生)は、父親(40歳、会社員)と母親(38歳、主婦)との3人暮らし。 多飲と夜尿を主訴に小児科を受診した。尿糖4+のため、1型糖尿病(type 1 diabetes mellitus)の疑いで病院に紹介され、精密検査を目的に入院した。A君は身長123cm、体重27.5kg(1か月前の体重は29.5 kg)。入院時のバイタルサインは、体温36.9℃、脈拍100/分、血圧98/42mmHg。随時血糖300mg/dL、HbA1c 9.3%、抗グルタミン酸デカルボキシラーゼ〈GAD〉抗体陽性。尿糖4+、尿ケトン体3+。血液ガス分析pH 7.02であった。

問題104

入院後、インスリンの持続点滴静脈内注射が開始された。入院後3日に血糖値が安定し、インスリンの持続点滴静脈内注射が中止された。ペン型注射器によるインスリン療法が開始され、看護師は母親とA君に自己血糖測定とインスリン自己注射について説明した。A君は「自分で注射するなんてできない」と言ってインスリン自己注射の練習が進まない。A君への看護師の対応で最も適切なのはどれか。

第114回国家試験 午後61

乳児の心拍測定で正しいのはどれか。

第113回国家試験 午前103

次の文を読み103~105の問いに答えよ。

Aちゃんは出生前診断で羊水過多があり先天性食道閉鎖症の疑いを指摘されていた。在胎37週5日に帝王切開で出生、出生体重2,780g、Apgar〈アプガー〉スコア1分後8点、5分後9点である。出生後、Aちゃんは先天性食道閉鎖症と診断された。

103

出生直後のAちゃんにみられるのはどれか。

第110回国家試験 午後55

生後10か月の健康な乳児にみられる神経反射はどれか。

第109回国家試験 午後102

次の文を読み100、101、102の問いに答えよ。

Aちゃん5歳、(男児)は、2日前に39 ℃に発熱して両側の耳下腺部の痛みを訴えた。昨日から同部位の腫脹がみられ、頭痛を訴えている。夜間に嘔吐が4回あり、発熱と頭痛が持続したため、本日父親に連れられて来院し、髄膜炎(meningitis)の疑いで個室に入院した。通っている幼稚園には、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)(mumps)

罹患児が数名いる。

既往歴:特記すべきことはない。

予防接種歴:年齢の定期接種はすべて済んでいる。おたふくかぜワクチンは未接種である。

家族歴:両親は流行性耳下腺炎(mumps)罹患の既往がある。妹のBちゃん、(3歳)は、年齢相応の定期予防接種は済んでいるが、おたふくかぜワクチンは未接種である。また、流行性耳下腺炎(mumps)罹患の既往はない。

身体所見:体温39.2 ℃、項部硬直あり。両側耳下腺部の腫脹と圧痛あり。胸部聴診で異常なし。腹部は平坦で軟、圧痛なし。Kernig〈ケルニッヒ〉徴候あり。

検査所見:白血球8,760/μL。血清アミラーゼ834 U/L (基準44~132)、CRP 0.1mg/dL。

問題102

Aちゃんは入院の翌日も発熱が続いたが、頭痛は軽減し嘔気は消失したため経口摂取を開始した。入院3日、体温は微熱となり食欲が回復したことから、翌日の退院が決定した。耳下腺は縮小しつつあるが圧痛がある。父親から看護師へ「退院後、何か注意することはありますか」と質問があった。父親への看護師の回答で適切なのはどれか。

第110回国家試験 午前109

次の文を読み 109~111の問いに答えよ。

Aさん (29歳、初産婦)は、妊娠37週0日で2,780gの男児を正常分娩で出産した。出生後5分の児の状態は、心拍数150/分、四股を屈曲させて啼泣している。顔面を清拭されると激しく啼泣し、全身はピンク色である。

問題109

このときの児のアプガースコア〈Apgar〉は何点か。

第107回国家試験 午後104

次の文を読み〔問題103〕、〔問題104〕、〔問題105〕の問いに答えよ。

A君(13歳、男子)。2週前から下腿の紫斑、腹痛、膝関節の疼痛が出現し、近くのクリニックを受診した。血尿および蛋白尿も認められたため、病院を紹介され受診した。既往歴および家族歴に特記すべきことはない。身体所見:体温36.7℃、血圧110/66mmHg。意識清明。腹痛、浮腫なし。両膝関節の軽度の疼痛があるが、腫脹および発赤なし。両下腿に紫斑が散在している。検査所見:血液所見:赤血球470万/μL、白血球5,600/μL、血小板21万/μL。プロトロンビン活性〈PT活性〉105%(基準値80~120%)、活性化部分トロンボプラスチン時間〈APTT〉32.0秒(基準対照31.2秒)。クレアチニン0.56mg/dL、アルブミン3.7g/dL、CRP0.1mg/dL。補体価(CH50)41IU/mL(基準値30~45IU/mL)、抗核抗体陰性。尿所見:蛋白3十、潜血2十、赤血球50~99/1視野。

〔問題104〕

その後6か月間、A君は外来で経過観察となった。関節症状および紫斑は自然に消失したが、尿の異常と低蛋白血症は変わらず、その他の所見も変化がなかった。A君の尿の異常の確定診断をするために最も重要な検査はどれか。

第102回国家試験 午前116

次の文を読み〔午前問題115〕、〔午前問題116〕、〔午前問題117〕の問いに答えよ。

A君(8歳、男児)。公園から自転車で帰宅途中に転倒し、利き腕である右肘を強打した。疼痛と腫脹とがあり受診した。単純エックス線撮影の結果、 右上腕骨顆上骨折と診断され、治療のために入院した。

〔午前問題116〕

入院後2日。全身麻酔下で骨接合術が施行され、再び上腕から手関節までシーネ固定を行った。術後の全身状態は安定しており、夕食から食事が開始された。このときのA君の食事摂取の方法で最も適切なのはどれか。

第105回国家試験 午後103

次の文を読み〔問題103〕、〔問題104〕、〔問題105〕の問いに答えよ。

Aちゃん(11歳、女児)は、両親と3人で暮らしている。3週前から疲労感を訴え昼寝をするようになった。そのころから夜間に尿意で起きてトイレに行くようになり、1日の尿の回数が増えた。2日前から食欲がなくヨーグルトや水分を摂取していたが、今朝から吐き気と嘔吐とがあり水分も摂れない状態になったため、母親とともに受診した。血液検査データは、赤血球580万/μL、Hb13.9g/dL、Ht44%、白血球9,500/μL、尿素窒素31mg/dL、クレアチニン0.7mg/dL、Na141mEq/L、K4.8mEq/L、Cl94mEq/L、随時血糖900mg/dL。動脈血ガス分析は、pH7.21、BE-12.3、HCO3-10.9mEq/L。尿検査は、尿糖2+、尿ケトン体3+であった。Aちゃんは1型糖尿病の疑いで入院した。

〔問題103〕

入院時のバイタルサインは、体温37.3℃、呼吸数20/分、脈拍120/分、整、血圧110/68mmHgであり、点滴静脈内注射が開始された。入院時のAちゃんの状態で注意すべき所見はどれか。2つ選べ。

第111回国家試験 午後120

次の文を読み120の問いに答えよ。

Aちゃん(6か月、女児)は両親と3人暮らし。母親と小児科外来に来院した。母親は「A は昨日高さ 30 cm のソファから転落して泣いていました。今朝になっても痛いのか右手を動かさないので受診しました」と看護師に話した。看護師が身体計測のためAちゃんの服を脱がせると、顔面、頭部と体幹に最近できた紫斑と、生じてから時間が経った紫斑が複数あった。さらに、両足に多数の円形の熱傷痕があった。Aちゃんは身長66.5cm(50パーセンタイル)、体重6.0kg(3パーセンタイル未満)であった。母親は看護師に「A は毎晩夜泣きをするし、夫も A にはイライラさせられています」と話した。看護師は虐待の可能性があると考えて対応することとし、母子分離を図ることとなった。

問題120

このときの看護師の対応で適切なのはどれか。

第112回国家試験 午前116

次の文を読み115-117の問に答えよ。

Aちゃん(6歳、男児)は父親(50歳、会社員)、母親(48歳)、姉(11歳)と4人で暮らしている。Duchenne〈デュシェンヌ〉型筋ジストロフィーで身体障害者手帳(肢体不自由1級)が交付されている。喀痰吸引、胃瘻による経管栄養が必要で。訪問看護を週に2回利用している。まばたきの回数で「はい」と「いいえ」の意思表示はできるが、視線や上肢の動きには誤動作もあり、構音障害もあるため家族以外では意思の判断が難しい。また、手指での細かい操作はできない。Aちゃんは次年度から姉と同じ小学校の特別支援学級に通い、通常の学級の児童と交流の予定がある。

(問題116)

Aちゃんが小学生に入学して6ヶ月が経過した。小学生への送迎は母親が行っており、学内での喀痰吸引や経管栄養の注入は小学校に配置されている看護師が行っている。Aちゃんは体調も安定しており、小学校での生活にも慣れてきた。Aちゃんの母親は「夫は朝早く出勤し、長女もまだ小さく、Aを小学校に連れていくまで忙しくて大変です」と訪問看護師に話した。訪問看護師は保健所の保健師に相談し、Aちゃん宅で家族も含めてAちゃんが利用できる支援サービスを検討することにした。Aちゃんと家族に利用を勧める支援サービスで適切なのはどれか。

第105回国家試験 午前54

小児の骨折の特徴で正しいのはどれか。