成人看護学|看護師国家試験問題|141問〜160問

第107回国家試験 午前46

Aさん(35歳、男性)。身長175cm、体重74kgである。1か月前から腰痛と右下肢のしびれが続くため受診した。腰椎椎間板ヘルニアと診断され、保存的療法で経過をみることになった。Aさんへの生活指導として適切なのはどれか。

第108回国家試験 午後88

交通事故によって脊髄損傷で入院した下肢に麻痺のある成人患者。

職場復帰に向けて、看護師が患者に説明する内容で適切なのはどれか。2つ選べ。

第105回国家試験 午後95

次の文を読み〔問題94〕、〔問題95〕、〔問題96〕の問いに答えよ。

Aさん(48歳、男性)は、横断歩道を歩行中に乗用車に衝突され、救命救急センターに搬送された。搬送時、呼びかけに開眼せず、四肢の筋緊張が充進していた。呼吸数30/分、脈拍60/分、血圧142/98mmHgであった。右側頭部と右肩甲骨部の擦過傷以外に目立った外傷はなかった。

〔問題95〕

Aさんは、硬膜下血腫および脳挫傷と診断され、硬膜下血腫に対して開頭血腫除去術が行われた。ICUに入室後、マンニトールの投与が開始された。このときの体位で最も適切なのはどれか。【ナースタ改】

【採点除外問題】

第108回国家試験 午後67

Aさん(52歳、男性、独身)は、銀行員。切除不能の大腸癌と診断され、外来で抗癌薬の点滴静脈内注射を受けることになった。Aさんは「治療を受けながら仕事を続けたいのですが、どうすれば良いか教えてください」と外来看護師に相談した。

外来看護師が行うAさんへの助言で最も適切なのはどれか。

第109回国家試験 午前40

壮年期の身体的特徴で正しいのはどれか。

第102回国家試験 午後48

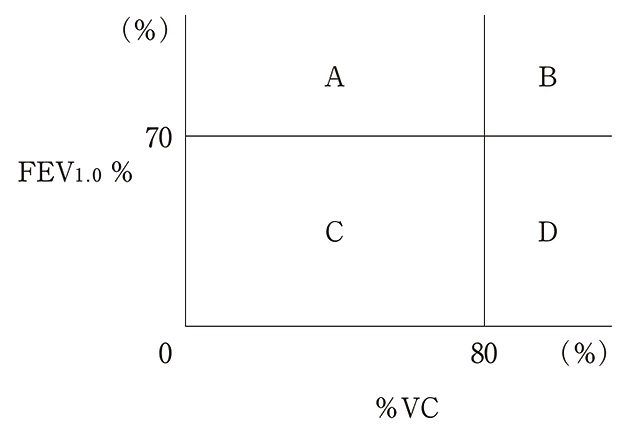

スパイロメトリーの結果による換気機能診断図を示す。閉塞性換気障害と診断される分類はどれか。

第109回国家試験 午後92

次の文を読み91、92、93の問いに答えよ。

Aさん(35歳、女性)は、昨年結婚し、夫(50歳)と2人暮らし。最近2か月で5kgの体重減少、首の違和感と息苦しさ、心悸亢進、不眠のため内科を受診した。触診で甲状腺の腫脹、超音波検査で甲状腺内に数か所の石灰化が認められたため、 甲状腺腫瘍(thyroid tumor)の疑いで大学病院に紹介された。

嗜好品:飲酒はビール700ml/日を週5日

趣 味:ジョギングとヨガ

問題92

検査の結果、Aさんは 甲状腺乳頭癌(papillary adenocarcinoma of the thyroid)であり、甲状腺全摘出術を受けることになった。Aさんは、手術前オリエンテーションの際「手術後にどんな症状が起こりやすいのか教えてください」と話した。この時のAさんへの看護師の説明で適切なのはどれか。

第102回国家試験 午後95

次の文を読み〔午後問題94〕、〔午後問題95〕、〔午後問題96〕の問いに答えよ。

Aさん(54歳、女性)は,10年前に2型糖尿病と診断され、外来受診を続けていた。今回血糖コントロールが不良となり、精密検査とインスリン治療を検討するために入院した。身長154cm、体重45kg、HbA1c9.0%。早朝空腹時血糖値178mg/dL、食事摂取の指示エネルギー量は1,400kcal/日である。

〔午後問題95〕

入院後5日。超速効型インスリンの自己注射が開始された。開始7日、Aさんがインスリン注射を忘れて、昼食を食べ始めていたところを看護師が発見した。看護師の対応で最も適切なのはどれか。

第102回国家試験 午前94

次の文を読み〔午前問題94〕、〔午前問題95〕、〔午前問題96〕の問いに答えよ。

Aさん(40歳、男性)。入院時体重65kg。既往歴に特記すべきことはなく、全身状態は良好である。胃癌のため胃全摘出術を受けた。術中の出血量は450mLで輸血はされなかった。術後1日、体温37.5℃、呼吸数24/分、脈拍120/分、血圧162/90mmHg。Hb14.8g/dL。経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉92%(酸素吸入3L/分)。尿量50mL/時。創部のドレーンからは少量の淡血性排液がある。硬膜外持続鎮痛法が行われているが、創痛が強いため呼吸が浅く、離床はできていない。

〔午前問題94〕

術後1日のAさんのアセスメントで適切なのはどれか。2つ選べ。

第112回国家試験 午後48

Aさん(43歳、男性)は胆道狭窄のため内視鏡的逆行性胆管膵管造影(ERCP)検査を受けた。検査後に心窩部痛が出現したため血液検査を行い、禁食、抗菌薬および蛋白分解酵素阻害薬による治療を行うこととなった。

血液検査の項目でAさんに生じた合併症を判断できるのはどれか。

第107回国家試験 午前41

全身麻酔下で食道再建術を受ける患者への術前オリエンテーションで適切なのはどれか。

第102回国家試験 午後43

外傷性脳損傷によって軽度記憶障害のある患者への認知リハビリテーションで適切なのはどれか。

第108回国家試験 午後95

次の文を読み94、95、96の問いに答えよ。

Aさん(58歳、男性、会社員)は、妻(55歳)と2人暮らし。5年前から高血圧症、脂質異常症を指摘され、降圧薬を内服していた。自宅で左半身に脱力感が出現し、救急車で搬送された。救急外来でCT及びMRI検査を行った結果、右中大脳動脈領域に脳梗塞の所見が認められた。入院時は、グラスゴー・コーマ・スケールE3V4M5、体温36.8℃、呼吸数16/分、脈拍66/分(不整)、血圧160/85mmHg、HbA1c 5.8%、心電図では、RR間隔は不定で心拍数100/分であった。入院後、血栓溶解療法を受け、2日後からリハビリテーションが開始された。1週後には回復期リハビリテーション病棟へ転棟した。

第 95 問

入院から3週が経過し、リハビリテーションによって日常生活動作ADLは改善しているが、夜間は眠れず、食欲も低下している。Aさんは「なかなか良くならない。何もできなくなってしまった」と話している。

現在のAさんへの声かけで、最も適切なのはどれか。

第114回国家試験 午前98

Aさん(50歳、女性、会社員)は、職場で激しい頭痛を訴えて倒れ、意識を失って、救急搬送された。救命救急センター到着時のバイタルサインは、体温36.7℃で、呼吸数20/分、脈拍88/分、血圧168/88mmHg、経皮的動血酸素和度(SpO2)98%(room air)であった。閉眼していたので、大声で話しかけると開眼したが、すぐに閉眼して眠り込んでしまう。

Aさんは、CT検査の結果、脳動脈瘤の破裂によるくも膜下出血と診断され、クリッピング術を受けてICUに入室した。入室時のバイタルサインは、体温 36.8°C、呼吸数 22/分、脈拍 78/分、血圧126/60mmHg、フェイスマスクによる酸素投与下(5L/分)で経皮的動脈血酸素飽和度<SpO2>98%であった。3時間後、Aさんは開限して「頭が痛い」と訴えた。バイタルサインに変化はなく、脳槽ドレーンからは淡血性の排液がみられている。

このときの看護師の判断で正しいのはどれか。

第108回国家試験 午後46

慢性副鼻腔炎の手術を受けた患者に対する説明で適切なのはどれか。

第104回国家試験 午前88

喉頭摘出および気管孔造設術を受けた患者でみられるのはどれか。2つ選べ。

第110回国家試験 午前57

更年期女性のホルモン補充療法によってリスクが低くなるのはどれか。

第101回国家試験 午後55

総胆管結石による閉塞性黄疸と胆管炎とを発症した患者に、内視鏡的経鼻胆道ドレナージ術を行った。ドレナージ術は問題なく終了し、術後24時間の経過は良好である。正しいのはどれか。

第114回国家試験 午前104

次の文を読み 103~105の問いに答えよ。

Aさん(76歳、男性)は妻(72歳)と2人で暮らしている。ベッドからトイレに起きようとしたところ右上下肢にしびれと脱力感があり、動けなくなったため救急車で来院した。頭部CTで左中大脳動脈域のラクナ梗塞と診断され、緊急入院し血栓溶解療法が施行された。

既往歴:53歳で高血圧症と診断され内服治療を継続している。

生活歴:60歳まで食品会社に勤務していた。

入院時の身体所見:身長168cm、体重65kg、体温37.2℃、呼吸数20/分、脈拍78/分、整、血圧 210/88mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度<SpO2)97%(room air)、右上下麻痺を認めた。

入院時の検査所見:白血球 3,600/μL、赤血球420万/μL、 Hb11.2g/dL、総白6.2g/dL、アルブミン 3.6g/dL、空腹時血糖108mg/dL、CRP0.1mg/dL。

入院5日。Aさんは座位訓練の後、車椅子に座って食事を摂取することになった。食事動作は自助具を使用すれば少しずつ自分で摂取できるようになったが、時間が経過すると上体が右側に傾くため、体幹の右側にクッションを入れて食事をしている。

Aさんが安定して食事ができるための援助で適切なのはどれか。

第104回国家試験 午前53

Aさん(52歳、女性)は、子宮頸癌で広汎子宮全摘術後に排尿障害を発症した。退院に向けて自己導尿の練習を開始したが、39.0℃の発熱と右背部の叩打痛が出現した。Aさんの症状の原因として考えられるのはどれか。