成人看護学|看護師国家試験問題|1問〜20問

第105回国家試験 午後80

関節リウマチで療養している人への日常生活指導で適切なのはどれか。

第106回国家試験 午後72

放射線療法に関わる看護師の健康管理に必要なのはどれか。3つ選べ(複数の選択肢が正解の為ナースタ改)

第106回国家試験 午前115

次の文を読み〔問題115〕、〔問題116〕、〔問題117〕の問いに答えよ。

Aさん(70歳、男性)。妻(74歳)と2人で暮らしている。Aさんがトイレに入ったまま戻ってこないので妻が見に行くと、トイレで倒れていた。妻が発見直後に救急車を要請した。救急隊からの情報ではジャパン・コーマ・スケールⅡ-20で右片麻痺があり、バイタルサインは、体温36.5℃、呼吸数16/分、脈拍108/分、血圧200/120mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度96%であった。

〔問題115〕

救命救急センター到着時に観察する項目で最も優先するのはどれか。

第101回国家試験 午前102

次の文を読み〔午前問題100〕、〔午前問題101〕、〔午前問題102〕の問いに答えよ。

Aさん(55歳、男性)、会社員。野球が趣味で、野球チームに所属し毎週日曜日に試合や練習を行っている。7月のある日曜日、気温32℃、湿度86%。Aさんは野球の試合で守備についていたとき、急激な下肢の痛みが出現し倒れこんだ。その試合を偶然観戦していた看護師がAさんの状態を観察した。ジャパン・コーマ・スケール〈JCS〉Ⅰ-1。呼吸数30/分。脈拍120/分、整。身体は熱く、多量の発汗がみられた。

〔午前問題102〕

入院後2日、Aさんは回復し退院することになった。Aさんは「暑かったから、試合中は水分を摂るようにしていたのに、なぜ熱中症になったのだろう」と病棟看講師に尋ねた。病棟看護師のAさんへの説明で適切なのはどれか。

第114回国家試験 午前97

Aさん(50歳、女性、会社員)は、職場で激しい頭痛を訴えて倒れ、意識を失って、救急搬送された。救命救急センター到着時のバイタルサインは、体温36.7℃で、呼吸数20/分、脈拍88/分、血圧168/88mmHg、経皮的動血酸素和度(SpO2)98%(room air)であった。閉眼していたので、大声で話しかけると開眼したが、すぐに閉眼して眠り込んでしまう。

Aさんの意識レベルは、ジャパン・コーマ・スケール(JCS)で評価するとどれか。

第111回国家試験 午前77

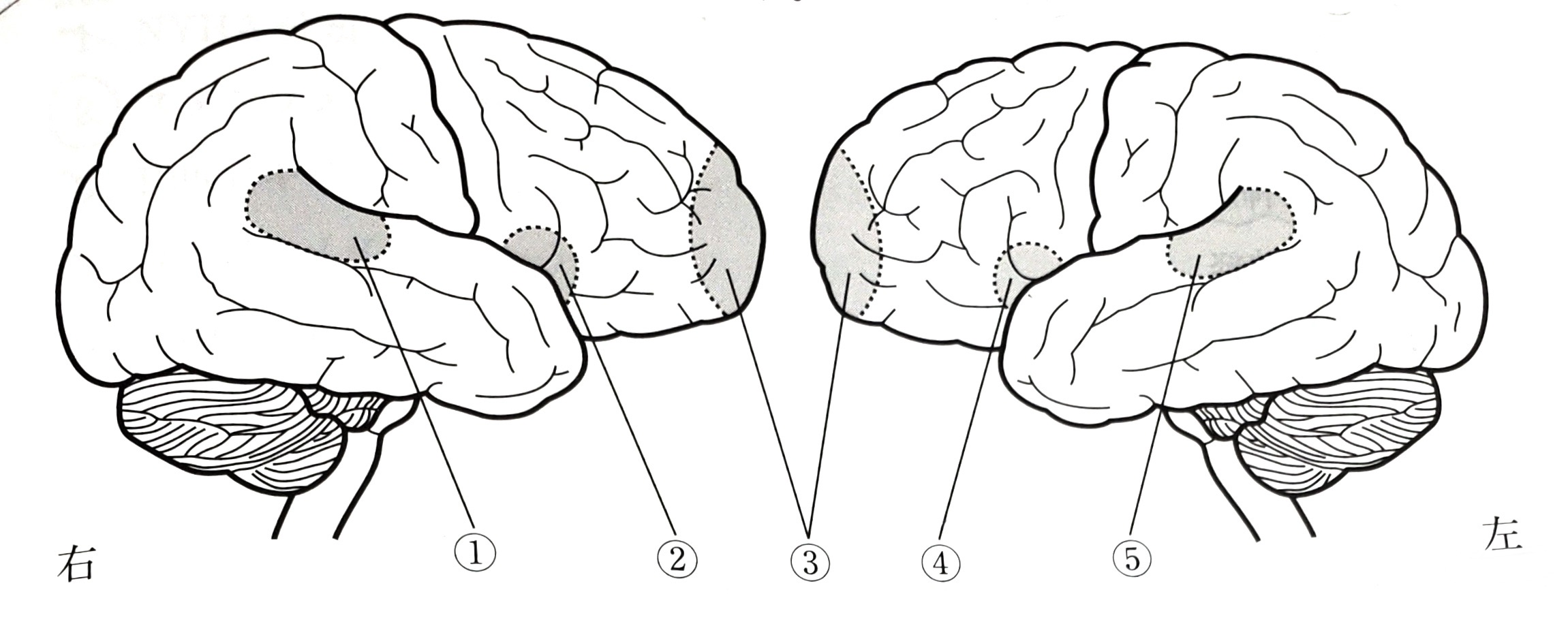

脳の外側面を左右から見た模式図を示す。

右利きの健常成人のブローカの運動性言語中枢はどれか。

第103回国家試験 午後49

Aさん(58歳、女性)は、10年前に肺気腫を指摘されたが喫煙を続け、体動時に軽い息切れを自覚していた。Aさんは、肺炎で救急病院に入院し経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉86%でフェイスマスクによる酸素投与(4L/分)が開始された。抗菌薬投与後6日、鼻腔カニューラによる酸素投与(2L/分)でAさんの経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉が94%まで回復した。夜間Aさんは眠れているようだが、早朝に頭痛を訴え、日中も傾眠傾向になった。Aさんへの対応で適切なのはどれか。

第101回国家試験 午前99

次の文を読み〔午前問題97〕、〔午前問題98〕、〔午前問題99〕の問いに答えよ。

Aさん(58歳、女性)は、3年前に慢性閉塞性肺疾患と診断された。3日前に38.0℃の発熱があった。市販の総合感冒薬を内服して様子をみていたが、昨晩から黄色痰がみられ、息苦しさが増強した。外来を受診したところ肺炎と診断され、入院した。入院時の状態は、体温38.2℃、呼吸数28/分、脈拍92/分、血圧138/72mmHg。

〔午前問題99〕

Aさんは、酸素吸入(1L/分)を行いながら入浴することが許可された。看護師は、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉と脈拍とを測定しながら入浴の見守りを行った。測定時の結果と症状とを表に示す。次回入浴時の対策で適切なのはどれか。

第112回国家試験 午後95

次の文章を読み94~96に答えよ。

Aさん(53歳、女性)は休日に公園を散歩中、階段から落ちて頭部を強打し、意識を消失した状態で病院に搬送された。病院到着時のAさんは開眼せず、声は発しているが理解不能である。痛み刺激は逃れようとする動作がみられる。

問題95

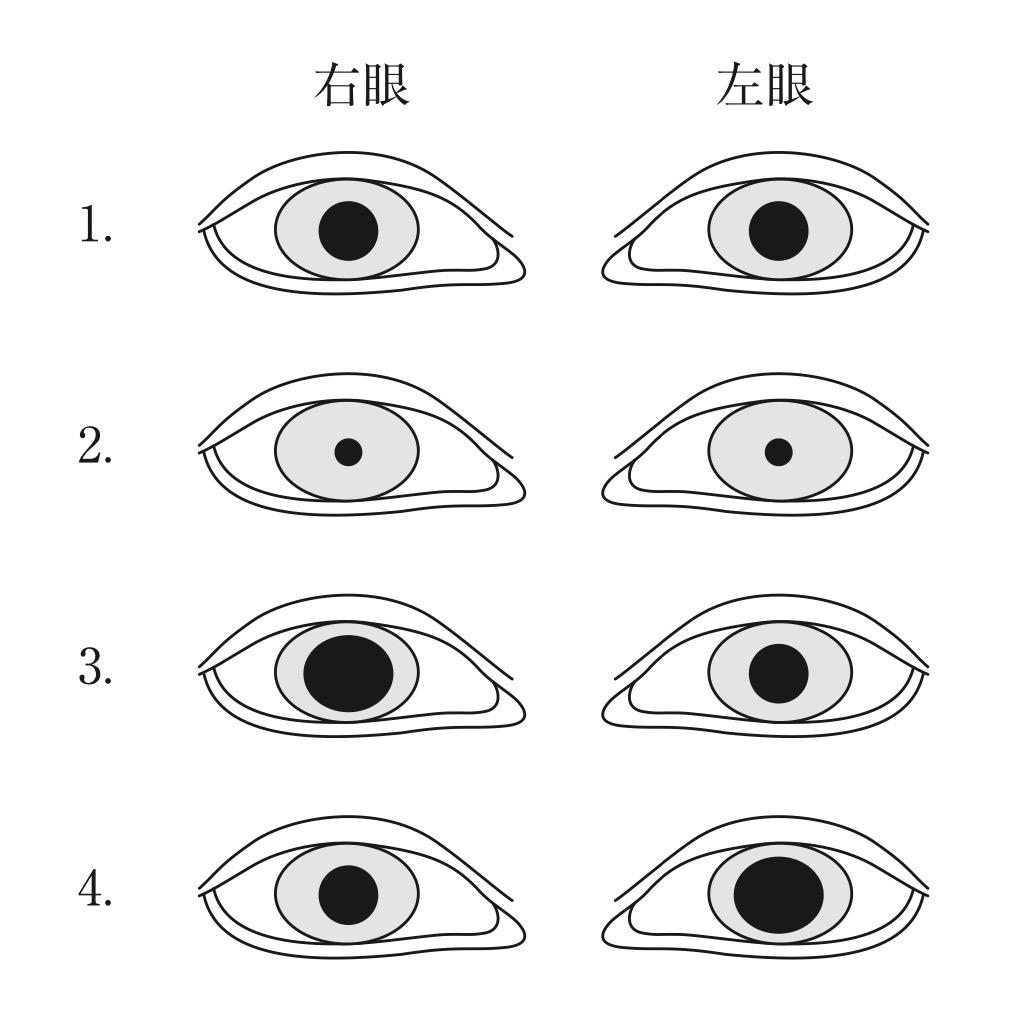

Aさんは右側の急性硬膜下血腫と診断され、緊急開頭手術を受けることになった。術前のバイタルサインは、体温37.2℃、呼吸数14/分、脈拍74回/分、整。血圧は、搬送時134/84㎜Hgから174/66㎜Hgに上昇し、痛み刺激に対する反応が消失している。

このときのAさんの瞳孔の状態はどれか。 考えられるものを2つ選べ(ナースタ改)

第103回国家試験 午前52

Aさん(57歳、男性)は、肺癌で放射線治療後、放射線肺炎を発症し、1か月半前から副腎皮質ステロイドにより治療中である。2日前から38.0℃の発熱と頭痛が出現し、検査の結果、前頭葉に膿瘍が認められた。現在のAさんの血液検査データは、白血球12,000/μL、空腹時血糖101mg/dL、HbA1c5.9%、CRP4.6mg/dLである。膿瘍の発症に関与した副腎皮質ステロイドの副作用はどれか。

第104回国家試験 午後51

Aさん(50歳、男性)は、上腹部痛が突然出現したため、冷や汗をかき腹部を押さえながら家族と来院した。Aさんは十二指腸潰瘍の既往がある。このときに観察する徴候として最も適切なのはどれか。

第107回国家試験 午後86

甲状腺ホルモンの分泌が亢進した状態の身体所見について正しいのはどれか。2つ選べ。

第107回国家試験 午後87

下部尿路症状のうち蓄尿症状はどれか。2つ選べ。

第112回国家試験 午前120

次の文を読み118-120の問に答えよ。

Aさん(57歳、男性、無職)は妻(55歳、会社員)と2人で暮らしている。Aさんは飲酒が原因で仕事での遅刻や無断欠勤が続いたため1年前に職場を解雇された。その後も朝から自宅で飲酒する生活が続き、体調が悪化したため受診し、アルコール性肝硬変とアルコール依存症と診断された。医師から飲酒を指導されていたが実行はできず退院していなかった。Aさんは最近、倦怠感が強く食欲がなく、1周間前から飲酒もできなくなった。妻に付き添われて受診した際、外来のトイレで吐血し倒れ食道静脈瘤破裂と診断され入院した。身体所見:呼びかけに応じる反応が遅い。腹水や浮腫はない。手指の振戦はない。体温37.0℃、呼吸数22/分、脈拍98/分、整、血圧92/50mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉98%(room air)

(問題120)

Aさんは食道静脈瘤硬化療法を終えて。アルコール依存症の治療を受けるために精神科病院に転院した。転院して2ヶ月、病棟ではAさんの退院に向けた話し合いが進められている。Aさんは「退院した後にお酒をやめられるか自信がない。体力が落ちており、何もしていないとお酒を飲んでしまいそうです」と悩みを打ち明けた。Aさんへの看護師の声かけで適切なのはどれか。

第108回国家試験 午前93

(次の文を読み91、92、93の問いに答えよ。)

Aさん(20歳、男性、大学生)は、炎天下で長時間サッカーをしていたところ転倒し、左膝と左側腹部を強打した。「左膝がカクッと折れて力が入らない。左腹部が痛い」ことを主訴に救急外来を受診した。

受診時のバイタルサインは、体温37.0℃、呼吸数14/分、脈拍98/分、血圧102/58mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度SpO298%。血液検査の結果、赤血球550万/μL、Hb 16.0g/dL、Ht 55%、白血球8,900/μL、CRP 0.3mg/dLであった。尿検査は尿潜血(ー)、尿比重1.025、濃縮尿であった。胸部・腹部・下肢のエックス線写真に異常なし。胸腹部CTでは脾臓損傷を否定できなかった。このため、左半月板損傷と外傷性脾臓損傷を疑い入院となった。

(第 93 問)

医師による診察の結果、退院は中止になり、入院後5日に膝関節鏡を用いた手術を受けた。手術後1週の診察で退院が決まり、医師から「取り外し可能なギプスを装着し、次の受診まで松葉杖を使い左足には負荷をかけないで生活をしてください」と説明された。

看護師がAさんに行う退院指導で、正しいのはどれか。

第102回国家試験 午前96

次の文を読み〔午前問題94〕、〔午前問題95〕、〔午前問題96〕の問いに答えよ。

Aさん(40歳、男性)。入院時体重65kg。既往歴に特記すべきことはなく、全身状態は良好である。胃癌のため胃全摘出術を受けた。術中の出血量は450mLで輸血はされなかった。術後1日、体温37.5℃、呼吸数24/分、脈拍120/分、血圧162/90mmHg。Hb14.8g/dL。経皮的動脈血酸素飽和度〈SpO2〉92%(酸素吸入3L/分)。尿量50mL/時。創部のドレーンからは少量の淡血性排液がある。硬膜外持続鎮痛法が行われているが、創痛が強いため呼吸が浅く、離床はできていない。

〔午前問題96〕

下痢の回数は減り、摂食も良好で、術後3週で退院が決定した。Aさんへの退院指導で正しいのはどれか。2つ選べ。

第103回国家試験 午前51

Aさん(56歳)は、膵癌で幽門輪温存膵頭十二指腸切除術を受け、膵臓は約1/3になった。経過は良好である。Aさんの消化吸収機能で正しいのはどれか。

第109回国家試験 午後95

次の文を読み94、95、96の問いに答えよ。

Aさん56歳、(女性、会社員)は、夕食の1時間後から腹痛・嘔吐が出現し救急外来を受診した。2か月前から自然に消失する右季肋部痛を繰り返していた。

身体所見:身長155cm、体重82kg。体温38.2 ℃、呼吸数16/分、脈拍110/分、血圧126/70mmHg。眼球結膜に黄染あり。右季肋部に圧痛あり。意識清明。

検査所見:白血球14,960/μL、Hb 12.8g/dL。総ビリルビン8.7 mg/dL、直接ビリルビン7.2mg/dL、アミラーゼ121 IU/L、リパーゼ45IU/L、尿素窒素18.9mg/dL、血清クレアチニン0.98 mg/dL。CRP 9.2 mg/dL。

腹部超音波検査所見:胆嚢壁の肥厚、胆嚢の腫大、総胆管の拡張、総胆管結石を認めた。

問題95

Aさんは、緊急で内視鏡的逆行性胆管膵管造影〈ERCP〉を受ける方針となった。検査前に看護師が行う説明で正しいのはどれか。2つ選べ。

第108回国家試験 午後42

Aさん(64歳、男性)は、2年前に前立腺癌と診断され、内分泌療法を受けていた。1か月前から体動時に強い痛みが腰部に生じるようになり、外来を受診したところ腰椎転移と診断された。

Aさんに生じている痛みで最も考えられるのはどれか。

第108回国家試験 午後44

経皮的腎生検を受ける患者への説明で適切なのはどれか。