看護の統合と実践|看護師国家試験問題|81問〜100問

第110回国家試験 午後120

次の文を読み118~120の問いに答えよ。

Aさん(88歳、男性)は、10年前に脳梗塞を発症し左半身麻痺の後遺症がある。

杖歩行はでき、要介護2で介護保険サービスを利用中である。Aさんが最近食欲がなく、水分もあまり摂らず、いつもと様子が違うことを心配した妻がAさんに付き添って受診した。

身体所見:呼びかけに対して返答はあるが反応はやや遅い。麻痺の症状に変化はない。

バイタルサインは、体温37.5℃、呼吸数20/分、脈拍100/分、血圧140/60mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2)98%(room air)。

検査所見:赤血球410万/μL、白血球6,800/μL、Ht50%、総蛋白6.5g/dL、尿素窒素25mg/dL、Na150mEq/L、K3.8mEq/L、血糖値110mg/dL、CRP0.01mg/dL。

胸部エックス線写真に異常なし。

問題120

入院から1週が経過し、Aさんのバイタルサインなどは正常となり、食事も摂取できるようになった。 Aさんの妻は「先生からそろそろ退院できるといわれましたが、夫はほとんどベッド上で過ごしており、トイレまで歩けそうにありません。これで退院できるか不安です」と看護師に話した。現在のAさんの日常生活動作〈ADL〉は、起立時にふらつきがみられ、歩行は不安定である。ポータブルトイレを使用して排泄している。

現在のAさんの状況から、退院に向けて看護師が連携する者で適切なのはどれか。2つ選べ。

第105回国家試験 午後67

2国間の国際保健医療協力を行うのはどれか。

第107回国家試験 午前64

日本の医療保険制度について正しいのはどれか。【出題107回:平成28年のデータ,医療保険制度をめぐる状況(平成30年4月19日)にて改変】

第103回国家試験 午前120

次の文を読み〔午前問題118〕、〔午前問題119〕、〔午前問題120〕の問いに答えよ。

Aさん(65歳、男性)は、大動脈弁狭窄症で大動脈弁置換術が実施された。術後2日、Aさんは集中治療室に入室中である。Aさんは中心静脈ライン、心嚢・縦隔ドレーン、胸腔ドレーン、動脈ライン、3本の末梢静脈ライン、膀胱留置カテーテルが挿入されている。Aさんの意識は清明で、呼吸状態、循環動態は安定しているが、挿入されているライン類を気にする様子がみられる。

〔午前問題120〕

転室後もAさんの状態は安定しており、歩行を開始することになった。安全管理対策として適切なのはどれか。

第105回国家試験 午後120

次の文を読み〔問題118〕、〔問題119〕、〔問題120〕の問いに答えよ。

Aちゃん(4歳、男児)は、昨夜の土砂災害によって両親とともに小学校の体育館に避難している。母親は自分の両親の安否が不明なため眠ることができなかった。また、落ち着きがなく感情的になっている。父親はずっと毛布をかぶって横になっている。

〔問題120〕

避難から3週後、Aちゃん家族は仮設住宅に移動が決定し、両親は忙しくしている。Aちゃんは1人で過ごすことが多く、絵本を持ってぼんやりとしていることが多い。母親からAちゃんの様子がいつもと違うと看護師に相談があった。母親への対応で最も適切なのはどれか。

第113回国家試験 午後119

次の文を読み118~120の問いに答えよ。

Aさん(72歳、男性)は、妻と2人暮らしで子どもはいない。定年後は2人で旅行するのが趣味であった。

Aさんは、1か月前から残尿感や夜間頻尿が気になり病院を受信した結果、前立腺癌と診断され根治的前立腺摘出手術を受けた。

退院後は手術の補助療法として、外来で放射線の外照射療法を行うことになっている。

119

A さんの放射線療法が開始され初回の照射を終えた。放射線外来の看護師は、終了後にAさんへ声をかけた。Aさんは「ベッドは硬いし、最後まで同じ姿勢でいることがとても苦痛です。大きな音がするので恐怖も感じます」と訴えた。

このときの看護師の説明で正しいのはどれか。

第104回国家試験 午前75

災害発生後の時期と災害看護活動の組合せで最も適切なのはどれか。

第103回国家試験 午前77

災害急性期に看護師が行う対応で最も適切なのはどれか。

第109回国家試験 午前34

インシデントレポートで適切なのはどれか。

第105回国家試験 午後64

看護基準の目的で最も適切なのはどれか。

第109回国家試験 午前37

クリップ式のプローブを用いて手指で経皮的動脈血酸素飽和度(SpO2)を測定する方法で適切なのはどれか。

第108回国家試験 午後69

病院では、育児中の時短勤務、夜勤専従、非常勤など多様な労働時間や雇用形態の看護師が働いている。看護管理者が行うマネジメントで最も優先するのはどれか。

第114回国家試験 午後118

次の文を読み 118~120の問いに答えよ。

午後1時に震度6強の地震が発生し、避難所が開設された。地震発生の2時間後、避難所に救護所が設置され、近隣の病院から医療救護班が派遣された。医療救護班が複数の被災者に対応するなか、Aさん(54歳、男性)が搬送されてきた。Aさんは右大腿部に4cmの切創があり出血部位をタオルで押さえている。すぐに看護師が切創部の処置を介助することになった。

このときの看護師の感染予防対策で正しいのはどれか。

第106回国家試験 午後63

災害医療におけるトリアージについて正しいのはどれか。

第105回国家試験 午前67

国際機関と事業内容の組合せで正しいのはどれか。

第112回国家試験 午後119

次の文を読み 118〜120 の問いに答えよ。

午前10時、A県内で大規模災害が発生した。A県内の救命救急センターに、家屋等の倒壊現場から救助された傷病者の受け入れ要請があり病院に搬送された。直ちにトリアージが行われた。搬送されてきたBさん(45歳、男性)には頻呼吸が認められ、胸部と背部の痛みを訴え、吸気時に胸郭が陥没し、呼気時には膨隆している。

問題119

発災6時間後、Cさん(60歳、男性)は、職場のがれきの下から救助され、搬送されてきた。Cさんの意識は清明、バイタルサインは、体温35.8℃、脈拍110/分、不整、血圧90/68mmHg、経皮的動脈血酸素飽和度(SpO₂)95%(room air)である。がれきに挟まれていた両下肢は、皮膚の創傷、腫脹および皮下出血が認められた。両下肢の感覚は鈍く、麻痺がみられる。足背動脈は蝕知できる。尿の色は赤褐色である。血液検査の結果、尿素窒素20mg/dL,クレアチニンキナーゼ(CK)3万IU/L、血糖値110mg/dL、Na140mEq/L、K8.2mEq/Lであった。

挫滅症候群(クラッシュ症候群)が疑われ、救出後から輸液療法が開始されている。

このときの看護師の対応で優先度が高いのはどれか。

第110回国家試験 午前89

Aさん(38歳、女性)は、大腸癌の終末期である。癌性腹膜炎による症状緩和の目的で入院し、鎮痛薬の静脈内注射と高カロリー輸液が開始された。 Aさんは自宅で過ごしたいと希望したため、医師と看護師で検討し、症状緩和をしながら自宅退院の方向で退院支援カンファレンスを開催することになった。退院支援カンファレンスの参加者で適切なのはどれか。2つ選べ。

第114回国家試験 午後71

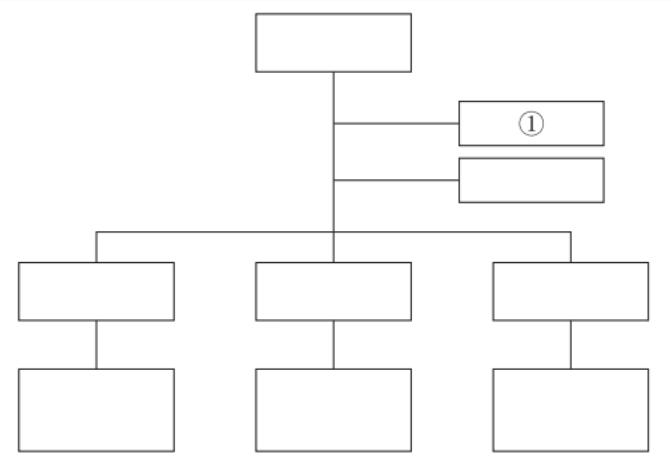

病院の看護部の組織図を示す。

①の役割について正しいのはどれか。

第111回国家試験 午後117

次の文を読み115〜117の問いに答えよ。

午前9時頃、震度5強の地震が発生した。二次救急医療機関の救命救急病棟に勤務する看護師は、自身の身の安全を確保し、揺れが収まると病院の災害発生時のマニュアルに沿って行動を開始した。病棟には人工呼吸器を使用中の患者が1人、輸液ポンプを使用中の患者が3人、酸素療法中の患者3人が入院している。

問題117

A君とBさんはともに入院して治療が始まった。発災から10日後、A君、Bさんの治療経過は良好で合併症もなくバイタルサインは安定していた。Bさんから看護師に「A は好きなお菓子を食べず、私のそばからずっと離れず甘えてきます。昨夜はおねしょをしていたようで、びっくりしました。どうしたらよいのかわかりません」と相談があった。

看護師の対応として適切なのはどれか。

第102回国家試験 午後36

インシデントレポートについて正しいのはどれか。