平成24年度(2012年度) 第102回看護師国家試験問題|午後81問〜午後100問

第102回国家試験 午後81

副交感神経の作用はどれか。2つ選べ。

第102回国家試験 午後82

小腸からそのまま吸収されるのはどれか。2つ選べ。

第102回国家試験 午後83

鉄欠乏性貧血の症状または所見として考えられるのはどれか。2つ選べ。

第102回国家試験 午後84

大腸内視鏡検査について正しいのはどれか。2つ選べ。

第102回国家試験 午後85

意識障害はどれか。2つ選べ。

第102回国家試験 午後86

加齢によって高齢者に脱水が起こりやすくなる理由はどれか。2つ選べ。

第102回国家試験 午後87

妊娠の成立について正しいのはどれか。2つ選べ。

第102回国家試験 午後88

乳児の心拍測定について正しいのはどれか。2つ選べ。

第102回国家試験 午後89

身長160cm、体重64kgである成人のBMIはどれか。ただし、小数点以下の数値が得られた場合には、小数点以下第1位を四捨五入すること。【計算問題】

第102回国家試験 午後90

酸素を3L/分で吸入している患者。移送時に使用する500L酸素ボンベ(14.7MPa充填)の内圧計は4.4MPaを示している。使用可能時間(分)はどれか。ただし、小数点以下の数値が得られた場合には、小数点以下第1位を四捨五入すること。【計算問題】

第102回国家試験 午後91

次の文を読み〔午後問題91〕、〔午後問題92〕、〔午後問題93〕の問いに答えよ。

Aさん(64歳、男性)は、人工心肺装置を使用した冠動脈バイパス術〈CABG〉を受け、ICUに入室した。手術時間10時間、手術中の輸液量6,200mL、出血量480mL、尿量980mLであった。

〔午後問題91〕

手術直後の血圧72/34mmHg、心拍数110/分、心係数2.0L/分/m2、肺動脈楔入圧20mmHgであったため、大腿動脈からカテーテルが挿入されて大動脈内バルーンパンピング〈IABP〉が行われている。Aさんへの看護で適切なのはどれか。

第102回国家試験 午後92

次の文を読み〔午後問題91〕、〔午後問題92〕、〔午後問題93〕の問いに答えよ。

Aさん(64歳、男性)は、人工心肺装置を使用した冠動脈バイパス術〈CABG〉を受け、ICUに入室した。手術時間10時間、手術中の輸液量6,200mL、出血量480mL、尿量980mLであった。

〔午後問題92〕

術後1日。経口気管チューブが挿入され、人工呼吸器による補助換気が行われている。吸入酸素濃度40%、動脈血酸素分圧〈PaO2〉96Torr、動脈血炭酸ガス分圧〈PaCO2〉35Torr。断続性副雑音が聴取され、気道から泡沫状の分泌物が吸引された。胸部エックス線写真で両肺全体に透過性の低下を認める。胸水を認めない。Aさんに起こっていると考えられる合併症はどれか。

第102回国家試験 午後93

次の文を読み〔午後問題91〕、〔午後問題92〕、〔午後問題93〕の問いに答えよ。

Aさん(64歳、男性)は、人工心肺装置を使用した冠動脈バイパス術〈CABG〉を受け、ICUに入室した。手術時間10時間、手術中の輸液量6,200mL、出血量480mL、尿量980mLであった。

〔午後問題93〕

術後4日。人工呼吸器を離脱し、意識は清明である。経鼻酸素によって酸素飽和度は正常範囲を維持している。左前腕の点滴チューブからカテコラミンが少量投与され、循環機能は安定している。この日の夜、急にAさんの独り言が多くなり、「天井に虫がいる」、「怖いから家に帰る」と繰り返し、点滴チューブを引っ張る動作が見られ、翌朝までほとんど眠っていなかった。術後5日の看護で適切なのはどれか。

第102回国家試験 午後94

次の文を読み〔午後問題94〕、〔午後問題95〕、〔午後問題96〕の問いに答えよ。

Aさん(54歳、女性)は、10年前に2型糖尿病と診断され、外来受診を続けていた。今回血糖コントロールが不良となり、精密検査とインスリン治療を検討するために入院した。身長154cm、体重45kg、HbA1c9.0%。早朝空腹時血糖値178mg/dL、食事摂取の指示エネルギー量は1,400kcal/日である。

〔午後問題94〕

入院初日。Aさんは看護師に「10年間頑張っていたつもりだったけど、やっぱり食べ過ぎていたのね」と話す。看護師の対応で最も適切なのはどれか。

第102回国家試験 午後95

次の文を読み〔午後問題94〕、〔午後問題95〕、〔午後問題96〕の問いに答えよ。

Aさん(54歳、女性)は,10年前に2型糖尿病と診断され、外来受診を続けていた。今回血糖コントロールが不良となり、精密検査とインスリン治療を検討するために入院した。身長154cm、体重45kg、HbA1c9.0%。早朝空腹時血糖値178mg/dL、食事摂取の指示エネルギー量は1,400kcal/日である。

〔午後問題95〕

入院後5日。超速効型インスリンの自己注射が開始された。開始7日、Aさんがインスリン注射を忘れて、昼食を食べ始めていたところを看護師が発見した。看護師の対応で最も適切なのはどれか。

第102回国家試験 午後96

次の文を読み〔午後問題94〕、〔午後問題95〕、〔午後問題96〕の問いに答えよ。

Aさん(54歳、女性)は、10年前に2型糖尿病と診断され、外来受診を続けていた。今回血糖コントロールが不良となり、精密検査とインスリン治療を検討するために入院した。身長154cm、体重45kg、HbA1c9.0%。早朝空腹時血糖値178mg/dL、食事摂取の指示エネルギー量は1,400kcal/日である。

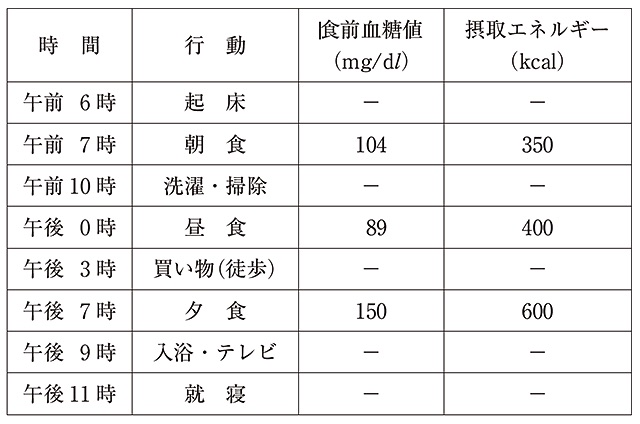

〔午後問題96〕

入院後2週、Aさんは血糖コントロールが改善してきたため、退院予定となった。退院後も毎食前に超速効型インスリンを使用する予定である。Aさんが「家で低血糖にならないか心配」と話したので、退院前に外泊を行って血糖値の変化を確認することにした。外泊中の家での生活、血糖値および摂取エネルギーを表に示す。Aさんの低血糖予防として適切なのはどれか。

第102回国家試験 午後97

次の文を読み〔午後問題97〕、〔午後問題98〕、〔午後問題99〕の問いに答えよ。

Aさん(23歳、女性)は、大学受験に失敗して以来、自宅に引きこもりがちになった。母親は、Aさんについて「中学時代までは成績優秀で、手のかからない、おとなしい子どもだった」と言っている。両親と妹との4人で暮らしている。1年前から手洗いを繰り返すようになり、最近では夜中も起き出して手を洗い、手の皮がむけてもやめなくなった。心配した母親が付き添って受診したところ、強迫性障害と診断された。Aさんには極度に疲労している様子がみられたことから、本人の同意を得て、その日のうちに任意入院となった。

〔午後問題97〕

入院後、Aさんとの話し合いで1日の手洗いの回数を決めたが、毎日その回数を超えて手洗いを続けており、看護師が確認するといつも洗面所にいる。Aさんが決めた回数を超えて洗面所で手洗いを続けているときの看護師の対応で適切なのはどれか。

第102回国家試験 午後98

次の文を読み〔午後問題97〕、〔午後問題98〕、〔午後問題99〕の問いに答えよ。

Aさん(23歳、女性)は、大学受験に失敗して以来、自宅に引きこもりがちになった。母親は、Aさんについて「中学時代までは成績優秀で、手のかからない、おとなしい子どもだった」と言っている。両親と妹との4人で暮らしている。1年前から手洗いを繰り返すようになり、最近では夜中も起き出して手を洗い、手の皮がむけてもやめなくなった。心配した母親が付き添って受診したところ、強迫性障害と診断された。Aさんには極度に疲労している様子がみられたことから、本人の同意を得て、その日のうちに任意入院となった。

〔午後問題98〕

Aさんは、食事の時間以外は他の患者との接触を避け、病室で1人で過ごしている。妹が大学受験を控えていることもあり、母親は毎日面会に来ることはできない。母親が来ない日には、Aさんは自宅に面会の催促の電話をかけては口論している。Aさんとの関わりに心身ともに疲れ果てた母親が看護師に相談してきた。母親への対応として適切なのはどれか。

第102回国家試験 午後99

次の文を読み〔午後問題97〕、〔午後問題98〕、〔午後問題99〕の問いに答えよ。

Aさん(23歳、女性)は、大学受験に失敗して以来、自宅に引きこもりがちになった。母親は、Aさんについて「中学時代までは成績優秀で、手のかからない、おとなしい子どもだった」と言っている。両親と妹との4人で暮らしている。1年前から手洗いを繰り返すようになり、最近では夜中も起き出して手を洗い、手の皮がむけてもやめなくなった。心配した母親が付き添って受診したところ、強迫性障害と診断された。Aさんには極度に疲労している様子がみられたことから、本人の同意を得て、その日のうちに任意入院となった。

〔午後問題99〕

入院後1か月が経過した。Aさんはカーテンを閉め切って1人で過ごしていることが多いが、薬物療法や認知行動療法による効果が認められ、手洗い行為はほとんどみられなくなった。主治医、Aさん及び家族で話し合った結果、1か月後の退院を目指すことになった。退院するまでの期間に参加を勧めるプログラムとして適切なのはどれか。2つ選べ。

第102回国家試験 午後100

次の文を読み〔午後問題100〕、〔午後問題101〕、〔午後問題102〕の問いに答えよ。

Aさん(55歳、女性)は、昨年10月に腹痛と腹部膨満のため受診し、膵癌、腹膜播種と診断された。手術の適応はなく、化学療法を受けていた。今回、腹水貯留があり経口摂取量も減少したため入院した。排泄は自立しているが、臥床していることが多い。事務職員をしていたが、現在は休職中である。夫とは離婚し25歳の長女と2人で暮らしている。23歳の長男は結婚し、遠方で暮らしている。今回の入院時から積極的治療が困難であることは、Aさんと長女へ医師から説明され、Aさんは自宅での療養を希望している。長女は就労しているため、あまり来院していない。

〔午後問題100〕

退院調整看護師から、訪問看護ステーションにAさんの情報提供と訪問看護の依頼が入った。訪問看護師は、在宅療養ができるかを確認するため来院した。訪問看護師が、Aさんと会う前に退院調整看護師に確認すべき情報で優先度が高いのはどれか。